先日、某大根農家が、うちの大根は1番おいしい!とおっしゃっていました。

それを聞いていて「何を根拠に言っているのだろう」そのように感じました。

よくよく話を深めていくと、栽培を工夫しているからだと説明されます。しかしながら、それが根拠になるでしょうか。

無論、栽培の工夫は大事ですが、食味との因果関係は、実は「有るようで無い」のが実情です。

そういった意味で、同社の言う「栽培の工夫」は、「1番おいしい」を後押しすることは出来ないし、ましてや、「強み」とは言い切れないところがあります。

さて、強みとは何なのでしょうか。他社(者・モノ)と比べて、競争優位(*)なことを強みと言いますよね。そうであれば、ここを知ることが重要です。

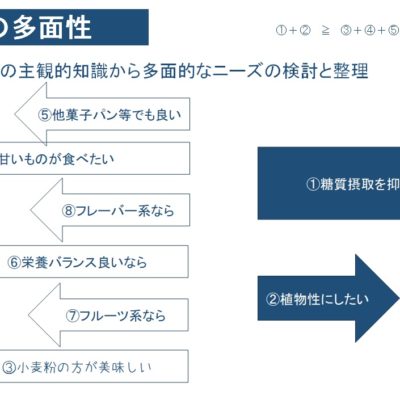

それを知るには、以下に示す2つの切り口で、自らを整理していくしか、方法は無さそうです。

==競争優位性の2つの切り口==

*競争優位とは、直接的競合、間接的競合(代替的競合)に比べ、強みが「どの程度か?」を表す尺度です。その尺度には2つあり、以下のようになります。

1.絶対的優位性

これは、その事業者特有のものです。事業者だけが有している知識、ノウハウ、ナレッジ等々を指します。ですから、同じ焼菓子を製造しても、その事業者しか、その風味や栄養価、食感等を実現できないことになります。

他の事業者が、お金の力などで、覆そうとしても絶対に、覆りません。それほど、強固な優位性を持っている場合です。

食品の菓子業界で例えられるのが、ギンビスのアスパラガスです。どのような類似商品が出現しても、この売上や人気の牙城を崩すことは出来ません。おそらくレシピを知って、真似たところで、同じ食味や風味には到底、たどり着けないでしょう。ギンビスならではの企業風土や、職人が居て、初めて実現できる風味なのです。

.jpg)

先の大根の事例ですが、世間で大人気で、他所と明らかに違う食味や風味で大人気であれば、こちらの優位性に分類されるでしょう。しかしながら、この事例の農家の場合、大根の売上は100万円程度ですし、それだけ多方面で人気とは言い難いでしょう。つまり、絶対的優位に位置付けるのは、ただの慢心であると言えますね。

2.相対的優位性

これは、競合と比較して、相対的に、こちらの方が優位だから「強み」とする考え方です。 つまり、競合が努力してしまえば、簡単に追いつかれてしまうほどのものです。従って、この優位性は、時間的な制約があるものです。

従って、気づいたら「優位性が焼失していた」 そんなことが多く、実は多くの小規模事業者は、こちらの優位性をもって「強み」だと判断していることが多いです。

==さいごに==

ここから言えることは、本当に売れる御店創り、売れる商品を産みだしていきたいなら絶対的優位を構築するしか無いのです。戦術的に、一定期間の儲けを優先するなら、相対的優位もOKですが、時間的制約、鮮度、ここを意識して、意図的に、見切りを付けれる状況で利用していかなければならないことになります。

==勉強会のおしらせ==

適時、無料で参加できる勉強会を全国で順次、実施しています。ふるって御参加ください。くわしくはこちらをクリック(⇒無料で参加できるマーケティング実践勉強会)

==お知らせ==

他にも人気の記事はこちらです。

飲食店のメニュー開発や食品メーカー(製造業)の商品開発の記事

久保 正英(中小企業診断士・マーケティングコンサルタント)

加工食品事業者や飲食店等の消費者向け商売の「マーケティング」戦略立案と実行支援に日々取り組む。 支援する事業者のスキルや、置かれている事業環境を踏まえた「実現性の高い」支援が好評である。

講演やセミナー、執筆においては、「出来ることから出来るだけ実行」をモットーに、実効性の高い内容を傾聴、傾読できる。

2016年には、記号消費論を活用した「集客の手法論」を広く世間に公開し、その内容が認められ「中小企業庁長官賞」を受賞した。

近年は、存在価値論を支援研究テーマに掲げる一方、農林水産省や環境省の委員を2013年以降現在まで歴任しており、飲食業、食品製造業、農業、水産業といった業種の政策への提言も積極的に行っている。

主な著書に『飲・食企業の的を外さない商品開発~ニーズ発掘のモノサシは環境と健康(カナリア書房)』 『「お客様が応援したくなる飲食店」になる7つのステップ (DO BOOKS・同文館出版)』がある。