今回は、支援先からも多々、要望のある「高付加価値:付加価値の高い」な飲食メニューの開発や、加工食品の商品開発の手法について、説明していきます。高付加価値な商品やメニューの展開では、付加価値額や率といったプロダクトアウト発想が重要になります。

一方、高級志向の商品やメニュー開発においては、「高付加価値」と同意では無いことに留意が必要です。つまり、付加価値額や率に着想した開発では、「高級志向」といった域に到達できないことを肝に銘じて欲しいのです。では何が重要かと言いますと、「消費者の購買心理や行動」に焦点を充てることです。具体的には、ヴェブレン効果というものを活用していきます。実際、この効果を活用した高級志向の商品やメニュー開発の現場では、成功確度が高いので、おススメしています。

目次

1.高付加価値な商品やメニューとは

2.高付加価値な商品やメニュー開発の誤解

3.高付加価値経営と商品やメニュー開発の勘所

4.ヴェブレン効果とは

5.ヴェブレン効果を活用した高級志向の商品開発やメニュー開発の勘所

6.ヴェブレン効果を活用した商品開発やメニュー開発の取組ステップ

STEP① 消費者が特別だと感じてくれる要素を発掘する(決める)

STEP② 発掘した(決めた)要素を活用し特別だと感じるストーリーを設計

STEP③ 特別だと感じるストーリーを「あるべき」商品やメニュー像に設計

STEP④ 高級志向の商品やメニュー開発は原料やシズルありきでは無い

1.高付加価値な商品やメニューとは

支援の現場で頻繁に起こる「付加価値の高い商品の開発」「付加価値の高いメニューの開発」といった概念の誤解を先に解いておきましょう。まずは、先に下記に問題を1つ提示します。皆さんも解いてみてください。「中国産ヒジキの佃煮」と、「国産コダワリ産地のヒジキの佃煮」と、どちらが高付加価値ですか?という質問です。ここでは、「売価-外部購入費=粗付加価値額」として展開します。

支援の現場で、クライアントに尋ねますと、とても多くの方が 「国産コダワリ産地のヒジキの佃煮」が高付加価値な商品だと回答されます。はたして、正解でしょうか?何故だか、国産の原料の方が、価値が高いと思い込んでいるようです。

しかしながら「答えは、この時点ではわからない・・」というのが正しい回答です。

では、どうすれば、判断がつくのか。それは、この情報に 販売個数の情報が付加されて可能になります。では、回答を見ていきましょう。

中国産の付加価値額の算出

⇒ (100円-30円)×1,000,000個(販売個数)=70,000,000円

国産の付加価値額の算出

⇒ (10,000円-6,000円)×10,000個(販売個数)=40,000,000円

以上のことから、「中国産ヒジキの佃煮」の方が付加価値が高い商品だと言えます。、

2.高付加価値な商品やメニュー開発の誤解

では、なぜ多くの方々が、国産の方が高付加価値で、中国産の方が付加価値が低いと、思い込んでしまうのでしょうか。それは、高付加価値という概念を以下のように誤解している方が多いからです。

「よくある誤解5つ」

高付加価値商品=高価な商品

高付加価値商品=高機能な商品

高付加価値商品=多機能な商品

高付加価値商品=高級志向の商品

高付加価値商品=本物志向の商品

「正しい5つの理解」

高付加価値商品≠高価な商品

高付加価値商品≠高機能な商品

高付加価値商品≠多機能な商品

高付加価値商品≠高級志向の商品

高付加価値商品≠本物志向の商品

では、以下に改めて質問です。どちらが 高付加価値な商品ですか?

答えは赤になりますね。想像する範囲でも赤の方が販売点数が圧倒的に多いことでしょう。結果、付加価値額を算出すれば、赤が大きいことは疑いようが無いと言えますね。

3.高付加価値経営と商品やメニュー開発の勘所

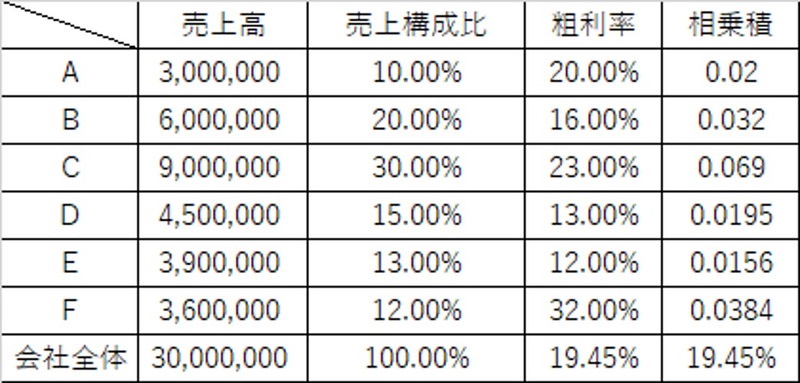

高付加価値な商品やメニューの実態がつかめると、高付加価値経営という本質が見えてきます。高付加価値経営は、「付加価値の高い商品やメニューの集合体で成し得る」と解釈すると容易です。言い換えると、相乗積で商品やメニューを管理し、中でも、粗利が高い商品やメニューの売上を伸ばしていくということになります。下図の場合は、会社全体の粗利率(粗付加価値率)が19.45%になりますので、これより高いF、C、Aといった商品やメニューのリメイクや販促の強化が当てはまります。既述の通り、額という視点で追いかけることになりますので、売上構成比の高い「C」を重点的に取組みを進めることがポイントです。*相乗積については、こちらの記事を御覧いただくと理解が深まります(⇒クリック)

4.ヴェブレン効果とは

高級志向の商品やメニュー開発においては、ヴェブレン効果を利用することをおススメしています。高級志向=高付加価値(付加価値が高い)は誤解であり、高級志向≠高付加価値が正しいことを念頭に読み進めてください。つまり、付加価値額や率に着想した開発では、「高級志向」といった域に到達できないことを肝に銘じて欲しいのです。

では何が重要かと言いますと、「消費者の購買心理や行動」に焦点を充てることです。具体的には、ヴェブレン効果というものを活用します。実際、この効果を活用した高級志向の商品やメニュー開発の現場では、成功確度が高いです。

ヴェブレン効果とは、商品やメニューの実用的な効用(つまり、お腹を満たす等)だけでなく、「何かしらの特別感によって、その商品やメニューを手に入れることに価値を見出す」という消費者の購買行動や思考を利用するものと説明できます。

5.ヴェブレン効果を活用した高級志向の商品開発やメニュー開発の勘所

その商品やメニューを、「手に入れることで得られる「特別感」」を、どう商品仕様に反映し、消費者に訴求していくかを考えることです。また高級志向というものは、必ず比較対象があるもので、既存の自社商品、業界で定番の商品など、必ず消費者が比較できることがポイントです。*比較対象となる商品やメニューが自社の場合は、ロングセラー商品(定番商品)の開発や育成の勘所を説明したこちらの記事を参考にしてください(⇒クリック)

また、食品事業者や飲食店における高級志向の展開は、食材や素材、調味料にコダワルということ、さらにはパッケージのデザインやシズル感を高級にすれば良いという単純なことではありません。あくまで後述するような特別感を消費者が得られるという設計が先にあり、その副産物として、これらのコダワリが活きてくると理解してください。

6.ヴェブレン効果を活用した商品開発やメニュー開発の取組ステップ

STEP① 消費者が特別だと感じてくれる要素を発掘する(決める)

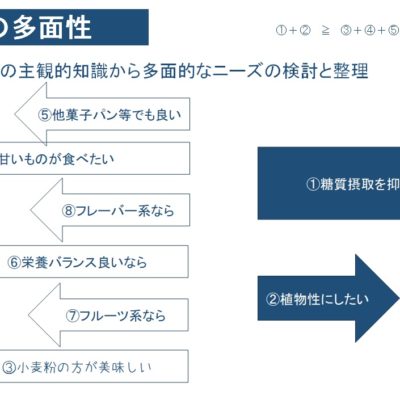

食べ物ですから、常用を念頭に「常用することで得られるネガティブ要素から発掘」ができます。例えば、以下のような要領です。

油で揚げた食品であれば、カロリー摂取が過多になる、胃もたれが激しい等。ジャガイモを加工した食品であれば、糖質摂取が過多になる等。丼メニューであれば、栄養バランスの偏り等。

とにかく、高級志向に仕向けたいベース商品や、メニューのネガティブ要素を書き出していくことがポイントです。

STEP② 発掘した(決めた)要素を活用し特別だと感じるストーリーを設計

ここは、STEP①で念頭に置いた「ネガティブ要素」を「特別だと感じるストーリー」に変換していく作業が必要です。具体的には「ネガティブの軽減」あるいは「ネガティブの改善」です。例えば、次のようなことです。

・油で揚げた食品であれば、カロリー摂取が過多にならないものは特別だと実感してくれるのではないか?

・油で揚げた食品であれば、胃もたれが抑えられるのであれば、特別だと実感してくれるのではないか?

・ジャガイモを加工した食品であれば、糖質摂取が過多にならないものは、特別だと実感してくれるのではないか?

・丼メニューであれば、栄養バランスの偏りが改善できれば、特別だと実感してくれるのではないか?

STEP③ 特別だと感じるストーリーを「あるべき」商品やメニュー像に設計

ここは、STEP②で念頭に置いた「ストーリー」を、具体的な商品やメニューとして「あるべき姿」として、提言することです。ただし、特別感を演出する手段は、「加工」や「調理」に重きを置き、その上で「希少性」「限定性」を加味して「像」として仕立てることがポイントです。例えば、次のようなことです。

・油で揚げた食品の事例

ダメな商品やメニュー像:わずか***株しか栽培されていない春菊の低カロリー天ぷら

加工や調理に特別なノウハウが無く、この春菊を栽培した事業者から仕入れが立てば、誰でも作れてしまうところが残念。価値があるのは、この商品ではなく、原料の春菊である。

良い商品やメニュー像:100ケ限定のカロリーオフ製法の春菊天(春菊の天ぷら)

加工や調理に特別なノウハウ等があることがわかり、他の事業者では追随できない点が、消費者にとっての特別感を演出できる。

1番理想な商品やメニュー像:わずか***株しか栽培されていない100ケ限定のカロリーオフ製法の春菊天(春菊の天ぷら)

加工や調理に特別なノウハウ等があることがわかり、他の事業者では追随できない点が、消費者にとっての特別感を演出できる。また、希少な「わずか***株」しか手に入らない春菊を使用しているのであれば、その特別な感覚は、なお一層、消費者の事前期待を醸成する。

STEP④ 高級志向の商品やメニュー開発は原料やシズルありきでは無い

最後に、まとめておきます。既述のとおり、特別感の表現として、パッケージデザインの高級感や、原材料のコダワリがあれば良いのですが、逆に、パッケージデザインの高級感や、原材料のコダワリがあれば「高級志向の商品開発」だというのは間違いです。そこを忘れないで取組みましょう。

==お知らせ==

他にも人気の記事はこちらです。

飲食店のメニュー開発や食品メーカー(製造業)の商品開発の記事

久保 正英(中小企業診断士・マーケティングコンサルタント)

加工食品事業者や飲食店等の消費者向け商売の「マーケティング」戦略立案と実行支援に日々取り組む。 支援する事業者のスキルや、置かれている事業環境を踏まえた「実現性の高い」支援が好評である。

講演やセミナー、執筆においては、「出来ることから出来るだけ実行」をモットーに、実効性の高い内容を傾聴、傾読できる。

2016年には、記号消費論を活用した「集客の手法論」を広く世間に公開し、その内容が認められ「中小企業庁長官賞」を受賞した。

近年は、存在価値論を支援研究テーマに掲げる一方、農林水産省や環境省の委員を2013年以降現在まで歴任しており、飲食業、食品製造業、農業、水産業といった業種の政策への提言も積極的に行っている。

主な著書に『飲・食企業の的を外さない商品開発~ニーズ発掘のモノサシは環境と健康(カナリア書房)』 『「お客様が応援したくなる飲食店」になる7つのステップ (DO BOOKS・同文館出版)』がある。