2015年にスタートした機能性表示食品制度は、健康効果を訴求することが「事業者の責任」で可能になり、表示できる制度です。皆さんがよく買い物に行く食品スーパーやドラッグストアーの売場をご覧いただくと大手を中心に、その制度を利用した飲料、加工食品、御菓子などが溢れています。

そんな中にあって、地方ではそこそこ頑張っているパン、納豆、牛乳、米菓、チョコレート菓子等々の種々の食品メーカーが、なかなか、そのステップに駒を進めれないといった点が、支援先で目立つようになりました。

もちろん、必要なことでは無いですが、単純な消費者に対して、何かしらの訴求で「売行きが変わるものなら、取り組んでみたい!」といった声が多いのも事実です。

例えば、ヨーグルト1つをとっても、大手であれ、個人であれ、小規模であれ、乳酸菌効果(例えば お腹の調子を整えます)は訴求できる可能性が高いので、残念だなと思うことも多々あります。

そもそも、この制度ですが、事業者が表示したい「健康効果」や「働き」を証明する届け出書類を、

消費者庁に提出すれば良いだけです。その際、課題になるのが証明する書類、つまり、臨床試験、成分文献調査、既存の学術論文の調査結果の収集です。

逆に言うと、これらの届け出等が叶えば、健康効果等々を食品に表示し、PRすることができるのです。ある意味、単純なカラクリなのです。

さて、個人や小規模事業者の方は、この証明する書類を収集することが厄介なのですが、次のような方法で 取得できることが支援先で多いです。試してみてはいかがでしょうか。

■経営者自身が大学卒業者

ご自身の母校に、生物、発酵、バイオ等々の学部があれば、直接相談してみる

■社員が居る場合

社員の母校に、生物、発酵、バイオ等々の学部があれば、直接相談してみる

■個人の場合

ご自身の母校や友人知人の母校に、生物、発酵、バイオ等々の学部があれば、直接相談してみる

実際、大抵は、このアクセスで時間は掛かる場合があっても、学生の卒業論文等に位置付けてもらうなど、実現することが多いです。ダメ元でトライしてみてはいかがでしょうか。

一方、そのあてが現在無い、あるいはそれまでの間も、何かしらのPRがしたい、ということであれば、次のような取り組みも可能です。

■部分最適表示法(部分最適を見つけ事実表示で対応する)

事例で説明した方が早いので支援先の事例で紹介します。玄米で揚げたお菓子があります。

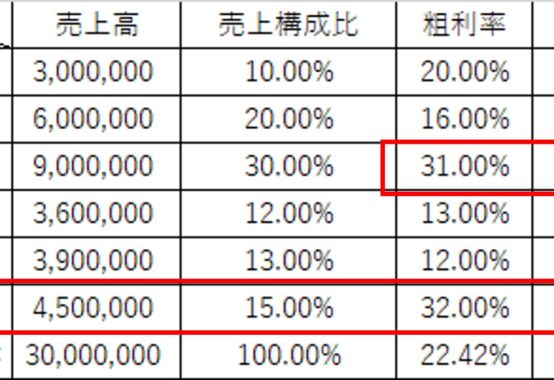

素材が玄米ですので、もちろん、カロリー、それから鉄分も豊富なわけです。原材料は玄米、油、塩と至ってシンプルでした。たとえば日本の推奨する栄養摂取量と、同社商品の位置づけを調べると次のことが言えます。

⇒お茶碗1杯のご飯のカロリーの1/2

⇒鉄分1日摂取目安の1/6

ご理解いただけますか。つまり「たとえば1日の食生活の推奨栄養摂取量の中で、自社の商品が、どの程度の役割を担うのかを表記する方法」です。消費者の目線で全体を俯瞰し、その上で自社の商品の最適な位置づけを探ることで、事実を上手に「健康視点」でPRできるのです。

==勉強会のおしらせ==

適時、無料で参加できる勉強会を全国で順次、実施しています。ふるって御参加ください。くわしくはこちらをクリック(⇒無料で参加できるマーケティング実践勉強会)

==お知らせ==

他にも人気の記事はこちらです。

飲食店のメニュー開発や食品メーカー(製造業)の商品開発の記事

久保 正英(中小企業診断士・マーケティングコンサルタント)

加工食品事業者や飲食店等の消費者向け商売の「マーケティング」戦略立案と実行支援に日々取り組む。 支援する事業者のスキルや、置かれている事業環境を踏まえた「実現性の高い」支援が好評である。

講演やセミナー、執筆においては、「出来ることから出来るだけ実行」をモットーに、実効性の高い内容を傾聴、傾読できる。

2016年には、記号消費論を活用した「集客の手法論」を広く世間に公開し、その内容が認められ「中小企業庁長官賞」を受賞した。

近年は、存在価値論を支援研究テーマに掲げる一方、農林水産省や環境省の委員を2013年以降現在まで歴任しており、飲食業、食品製造業、農業、水産業といった業種の政策への提言も積極的に行っている。

主な著書に『飲・食企業の的を外さない商品開発~ニーズ発掘のモノサシは環境と健康(カナリア書房)』 『「お客様が応援したくなる飲食店」になる7つのステップ (DO BOOKS・同文館出版)』がある。