江戸時代の江戸の都は、火災が多かったことは周知の通りです。火事と喧嘩は江戸の華という言葉があるくらいです。そんな江戸の話で、とても興味深い話を耳にしましたので、「飲食店のテイクアウトで必死に頑張っているが、想定通りの売上に繋がっていない方々」に紹介します。

それは、火災が起こると江戸の商人は、「顧客に関わる情報」(メモのようなもの)を井戸に放り込んでいたそうです。この情報ですが、今で言うところの「顧客台帳」だそうで、顧客の名前、居所等々が記載されているものだったそうです。

「なんで、そんなことをするのかな・・?」と思うところでしょうが、要するに、顧客と接触できないと商売に困るので、焼失しないようにしていたんだそうです。

つまり、顧客との接触手段を1番大事にしていたことがわかります。商品や建屋等の財産が焼失することよりも、顧客と接触できなくなる方が 商売には困る・・という考えです。

また、大火災が発生した際には、その「顧客に関わる情報」を基に、お客様の居所を確認し、順に歩いて訪問し、商人が手助けできることがないかを確認し、可能な限りで、手を差し伸べたそうです。結果、お客様との関係性がグッと近くなるというもの。

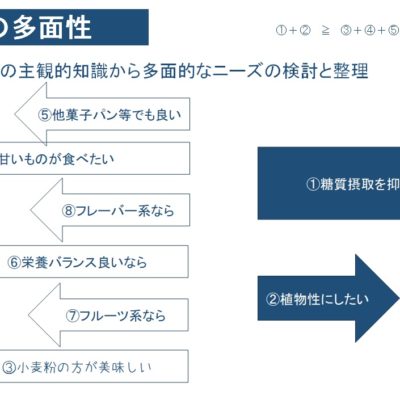

この考えは、同じ江戸時代の近江(滋賀県)の商人にも通じます。江戸から明治にかけて、日本各地で活躍していた近江商人は、いわゆる「三方よし」という考えを大切にしていました。これは、買い手よし、売り手よし、世間よし、というもので、1番大切にしたのが、お客様です。お客様の必要とするモノ、必要とするコト、必要とする情報等を提供することで、結果的に商人自身も潤い、社会にも貢献する・・という循環でした。

コロナ禍の現在、我々のようなサービス業、飲食業、小売業の方々はどのように商人として生きていけば良いのでしょうか。

それは、お客様の立場を理解し、そしてコミュニケーションすること。

その上で、お客様のお困りごとを改善(または対応)するようなアプローチを提案・提供すること

この2つに尽きるのではないでしょうか。

例えば飲食店、自らが資金繰りに困っているから、テイクアウトをはじめました、ではダメだといういことです。それは、別に悪いことではないのですが、お客様が求めていることなのでしょうか?

求めていることなら 実施すべきですが、他に求めていることがあるならば、そちらに全力を注ぐべきです。

私の支援先では例えば、いつも来店してくださっていた医療関係者の方々に向け、マスク等を御店が休業するからと全部寄付されました。結果、そのお勤めの医療機関から、お弁当の注文が継続しています。店主いわく、なんとか生きていけそうとのことです。

今できること、とくに常連さんとの会話をSNS,電話、メール等々、積極的に実施することで、必ずヒントが得られるはずです。

久保 正英(中小企業診断士・マーケティングコンサルタント)

加工食品事業者や飲食店等の消費者向け商売の「マーケティング」戦略立案と実行支援に日々取り組む。 支援する事業者のスキルや、置かれている事業環境を踏まえた「実現性の高い」支援が好評である。

講演やセミナー、執筆においては、「出来ることから出来るだけ実行」をモットーに、実効性の高い内容を傾聴、傾読できる。

2016年には、記号消費論を活用した「集客の手法論」を広く世間に公開し、その内容が認められ「中小企業庁長官賞」を受賞した。

近年は、存在価値論を支援研究テーマに掲げる一方、農林水産省や環境省の委員を2013年以降現在まで歴任しており、飲食業、食品製造業、農業、水産業といった業種の政策への提言も積極的に行っている。

主な著書に『飲・食企業の的を外さない商品開発~ニーズ発掘のモノサシは環境と健康(カナリア書房)』 『「お客様が応援したくなる飲食店」になる7つのステップ (DO BOOKS・同文館出版)』がある。