飲食店の支援先において、新型コロナウイルス感染症の影響下で、「飲食店が自ら扱う食品を物販しようとする動き」が加速しました。

一部、この影響下では、行政も寛容なところがあり、通常なら認めてくれ無いようなことも認めてくれたり、例外もあったものです。

しかしながら、通常に戻った現在、食品類の物販で実施できること、出来ないことについて、整理しておく必要があるなと思い、以下に整理しました。

まず、まとめると、飲食店の食品の物販で、出来ることは、料理そのもののテイクアウト、食品表示が既にあるものを仕入れた場合、その仕入れたものを封を空けていないもの、生鮮の中では農作物、になります。一方、出来ないことは、酒類の販売、精肉の販売、鮮魚の販売です。

以下に論点を1つずつ説明していきます。

1.テイクアウトは原則OK

飲食店ですから、御店で調理して店内で提供しているものがあります。グランドメニュー表にある種々の料理です。こちらは店内での受け渡しであれば、テイクアウトは無許可で実施できます。

ただし、出来ないこともあります。

2.仕入れ加工品や菓子などの販売OK

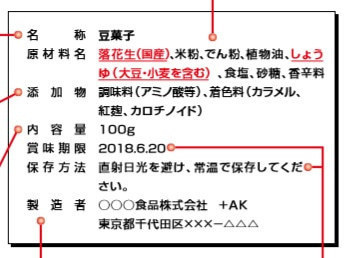

話をわかりやすくすると、裏面表示が既にあるものであれば物販は可能です。裏面表示とは、要するに下記の画像のようなものです。

なお、裏面表示があるからといって、冷凍食品は原則ダメです。営業許可をとる必要があります。営業許可の申請は各都道府県の保健所で行われています。

3.生鮮の中で農作物の販売はOK

調理に使っている農作物は販売できます。ただし、例えばレタスなどを1/2にカットしたりする等、加工したものはダメです。惣菜許可が必要になります。精肉の販売も原則ダメです。食肉販売業の許可必要です。魚貝類販売もダメです。魚貝類販売業の許可が必要です。

4.飲食店が物販してはいけないものを整理

保健所等の行政の許可が無いと物販出来ないものは、酒類、冷凍食品、精肉、魚介類等の鮮魚です。ただし、許可取得は難しくありません。要するに、保健所等の指示にしたがって、冷蔵庫、冷凍庫等々の必要な設備を別途用意するなどです。

==勉強会のおしらせ==

適時、無料で参加できる勉強会を全国で順次、実施しています。ふるって御参加ください。くわしくはこちらをクリック(⇒無料で参加できるマーケティング実践勉強会)

==お知らせ==

他にも人気の記事はこちらです。

飲食店のメニュー開発や食品メーカー(製造業)の商品開発の記事

久保 正英(中小企業診断士・マーケティングコンサルタント)

加工食品事業者や飲食店等の消費者向け商売の「マーケティング」戦略立案と実行支援に日々取り組む。 支援する事業者のスキルや、置かれている事業環境を踏まえた「実現性の高い」支援が好評である。

講演やセミナー、執筆においては、「出来ることから出来るだけ実行」をモットーに、実効性の高い内容を傾聴、傾読できる。

2016年には、記号消費論を活用した「集客の手法論」を広く世間に公開し、その内容が認められ「中小企業庁長官賞」を受賞した。

近年は、存在価値論を支援研究テーマに掲げる一方、農林水産省や環境省の委員を2013年以降現在まで歴任しており、飲食業、食品製造業、農業、水産業といった業種の政策への提言も積極的に行っている。

主な著書に『飲・食企業の的を外さない商品開発~ニーズ発掘のモノサシは環境と健康(カナリア書房)』 『「お客様が応援したくなる飲食店」になる7つのステップ (DO BOOKS・同文館出版)』がある。